令和7年4月現在、当院は以下の施設基準を満たしております。

医療情報取得加算

電子資格確認等により診療情報・薬剤情報を取得し、診療に活用しています。

質の高い医療を提供するために「医療情報取得加算」の算定要件を満たしております。

• オンライン資格確認を行う体制を整備しており、マイナンバーカードを用いた保険情報の確認が可能です。

• オンライン資格確認を通じて取得した診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報等)を、必要に応じて診療に活用しています。

これにより、過去の受診内容や服薬情報などを把握したうえで、より安全で適切な診療を提供することが可能となります。

医療DX推進体制整備加算

診療情報の適切な管理と共有を通じて質の高い医療の提供を目指し、「医療DX推進体制整備加算」の施設基準を満たしております。

具体的には以下の取り組みを行っています。

• オンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております。

• 電子処方箋の導入を推進しています。

• 電子カルテ情報の共有サービス(医療情報連携ネットワーク等)を導入予定、または検討しています。

これらの体制により、患者様一人ひとりの診療情報をより正確に把握し、連携医療の強化と安全・安心な医療提供を実現いたします。

外来感染対策向上加算

感染症の拡大防止のため、外来感染対策向上加算の施設基準を満たす体制を整備しています。

・感染防止対策に関する研修を受けた医師らが看護師等とともに、感染対策に関する業務を行っています。

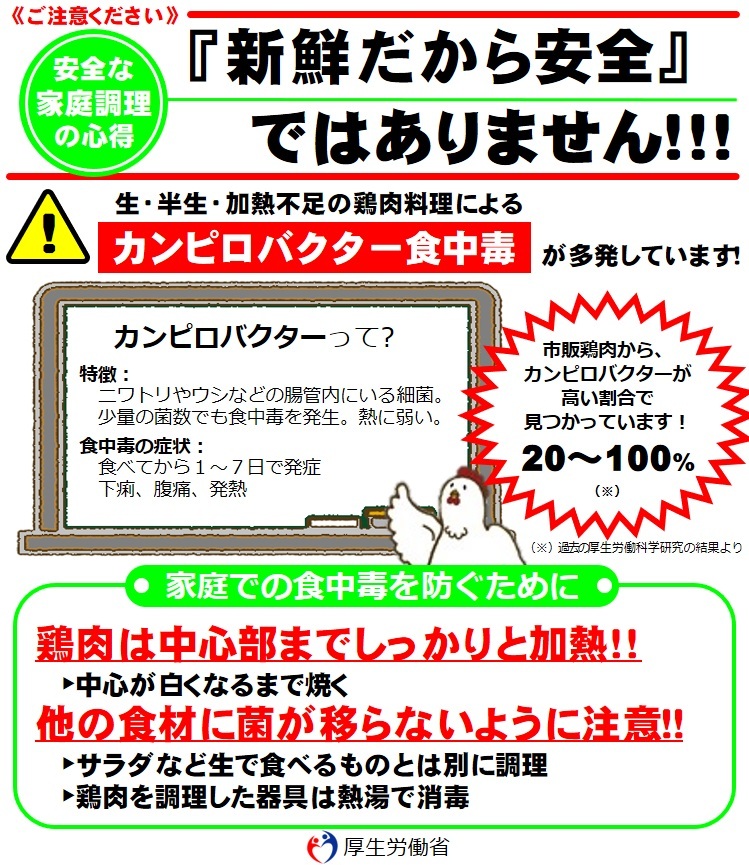

・手指衛生や咳エチケットの励行、発熱患者の動線分離など、感染拡大を防止するための取り組みを行っています。

・必要に応じて、他の医療機関や保健所等との連携体制を確保しています。

明細書発行体制等加算

保険診療に係る費用の透明性を確保し、患者様に安心して受診いただけるよう「明細書発行体制等加算」の施設基準を満たしております。

• 療養担当規則に基づき、診療明細書を無償で発行しております。

短期滞在手術等基本料

日帰りで対応可能な特定の手術等について、患者の負担を軽減しつつ、質の高い医療を提供できる体制を整えております。一定の手術等において「短期滞在手術等基本料1」を算定しております。

外来ベースアップ評価料

医療従事者の人材確保および処遇改善を目的として「ベースアップ評価料(Ⅰ)」を算定しております。

この評価料は、医療従事者の賃上げや働きやすい職場環境の整備に充てられるものであり、質の高い医療サービスの提供に寄与することを目的としています。

今後も、患者様に信頼される医療を提供できるよう、体制の強化と人材育成に努めてまいります。

池原クリニック

院長 池原 伸直